ロボットをつくる技術のない者が、無理やりロボット(のようななにか)をつくり戦わせるイベント、それが『ヘボコン』である。

概要だけでそのヘボさが伝わると思うが、2022年7月31日、3年ぶりにその大会が開かれ、筆者も出場することとなった。

今回は『ヘボコン2022』のレポートをお届けする。

(筆者の過去のヘボコン参加録はこちら: ヘボコン世界大会2016/ヘボコンDPZエキスポ大会2016/ヘボコン2018/ヘボコン2019)

ヘボコンとは、技術力のなさを競うロボコンである

▲出典:ヘボコン公式

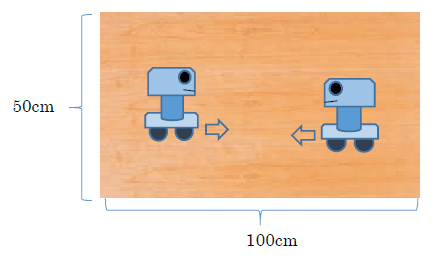

そもそもヘボコンとはなんぞやという話だが、ようするに「押しずもう」である。各自がつくったロボットをリングに乗せ、押し出されたほうが負け。

なお、みんな技術力が低いので、相手を押し出すパワーがなかったり、あらぬ方向へ動いて自滅してしまったり、そもそも動かなかったりすることも多い。

勝つためには「ちゃんと動くこと」「まっすぐ進むこと」「そこそこ重いこと」の3つが大切だ。なんとレベルの低いたたかいだろうか。

▲デカくて重くてまっすぐ進むロボットはつよい(出典:ヘボコン2019生放送アーカイブ)

しかしヘボコンにおいて、勝敗はさして重要ではない。ヘボコンは「技術力のなさ」を競っているため、勝ち残ることに意味はないのだ。なので1回戦が最大の見どころである。2回戦以降は消化試合となる。

ヘボコンにおいていちばん名誉があるのは「最も技術力の低い人賞(最ヘボ賞)」だ。会場投票により、いちばんヘボかった人が選ばれるのだが、これを受賞するために出場者はみな己のヘボさをさらけだすことに躍起になっているのだ。

ヘボの頂点をめざす、ぬるま湯のたたかいがここにある。

▲2019年大会はクレイジースタディラ所属ライターでもあるこやしゅんさんが受賞していた。こやしゅんさんは最ヘボ賞の常連で、関連大会をふくめて3度も受賞している。いまもっともヘボい男だ(褒めてる)

最も技術力の低い人賞(最ヘボ賞)をとるための3つのポイント

冒頭で述べたとおり、筆者はヘボコンに過去4回ほど出場しているが、本大会で最ヘボ賞をとったことはない。

▲筆者過去作。じつはDPZエキスポ大会で最ヘボ賞を受賞したが、エキシビジョンとしておこなわれたミニ大会のためノーカンとする

そこで過去本大会の傾向をしらべてみたところ、最ヘボ賞にえらばれるロボットには以下の要素がみられることがわかった。

- デカい

- 演出が派手

- 設定を盛りまくっている

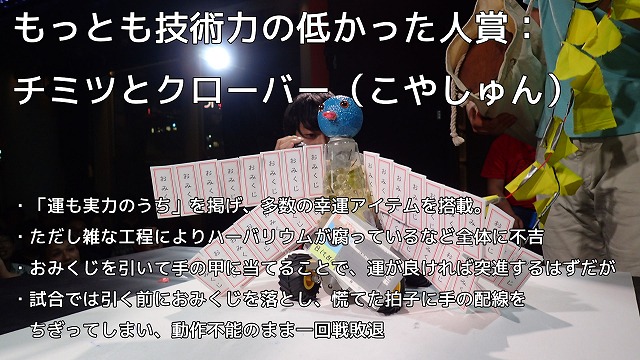

▲2019年大会 最ヘボ賞。幸運アイテムを盛りに盛り込んだマシン。おみくじ箱を構えるポーズが会場から大きな苦笑いを生んだ(出典:デイリーポータルZ)

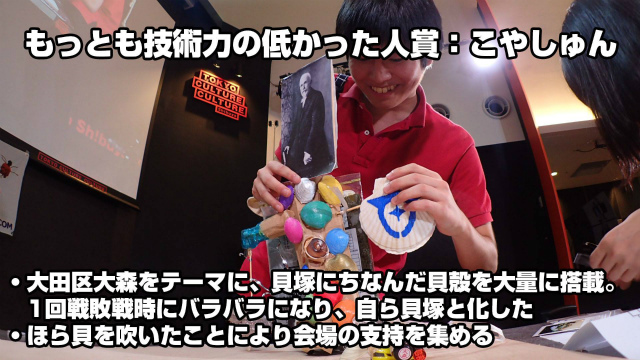

▲2018年大会 最ヘボ賞。大森貝塚にちなんだ要素を盛りまくったマシン。ほら貝を吹くことにより生まれる風を推進力とする、演出100点馬力2点のマシンだ(出典:デイリーポータルZ)

▲2016年世界大会 最ヘボ賞。バブリーな要素と派手な演出が特徴のマシン。札束をバラまく演出で会場の支持をあつめた(出典:デイリーポータルZ)

そう、これを言ってしまっていいのかわからないが、ぜんぜんへボくないのである。

たしかにロボットとしての機能はつたないのだが、めちゃめちゃ派手で手間のかかってるロボットが最ヘボ賞に選ばれやすいのだ。

これは最ヘボ賞の権威がゆらぐ事態ではないだろうか。

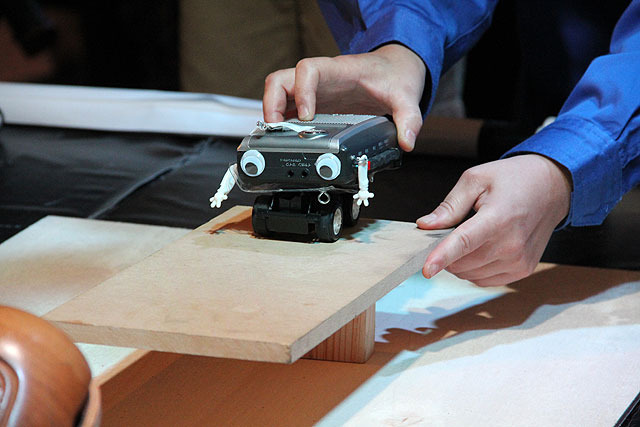

▲2014年大会(第1回大会)の最ヘボ賞のみ、ほんとうにヘボいと言えるロボットだったかもしれない(出典:デイリーポータルZ)

とはいえ、みんな派手でたのしいものが大好きなので、この矛盾はいったん飲みこもう。

「デカくする」「演出を派手にする」「設定を盛りまくる」

この3つを軸に、2022年大会のロボットをつくっていこうと思う。

最も技術力の低い人賞(最ヘボ賞)をとれるロボットをつくる

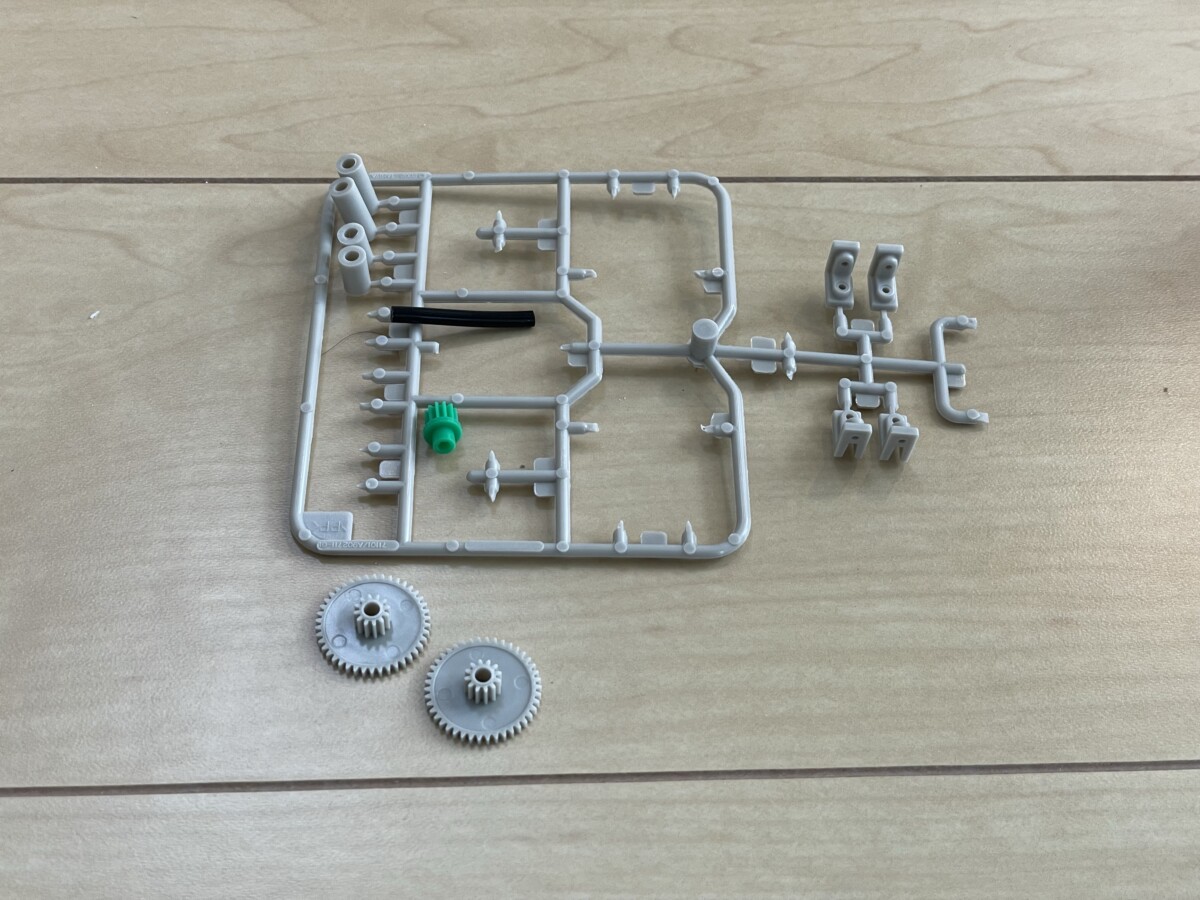

さっそくロボットの材料を買ってきた。アキバのヨドバシに行けばだいたいの部品はそろう。

なお設計図なんてものは用意してないので、ここから何ができあがるかは未知数だ。技術力の低い者に計画性を求めてはいけない。

とりあえず、デカくて・派手で・豪華なロボットをつくっていこうと思う。バカの三拍子みたいだなこれ。

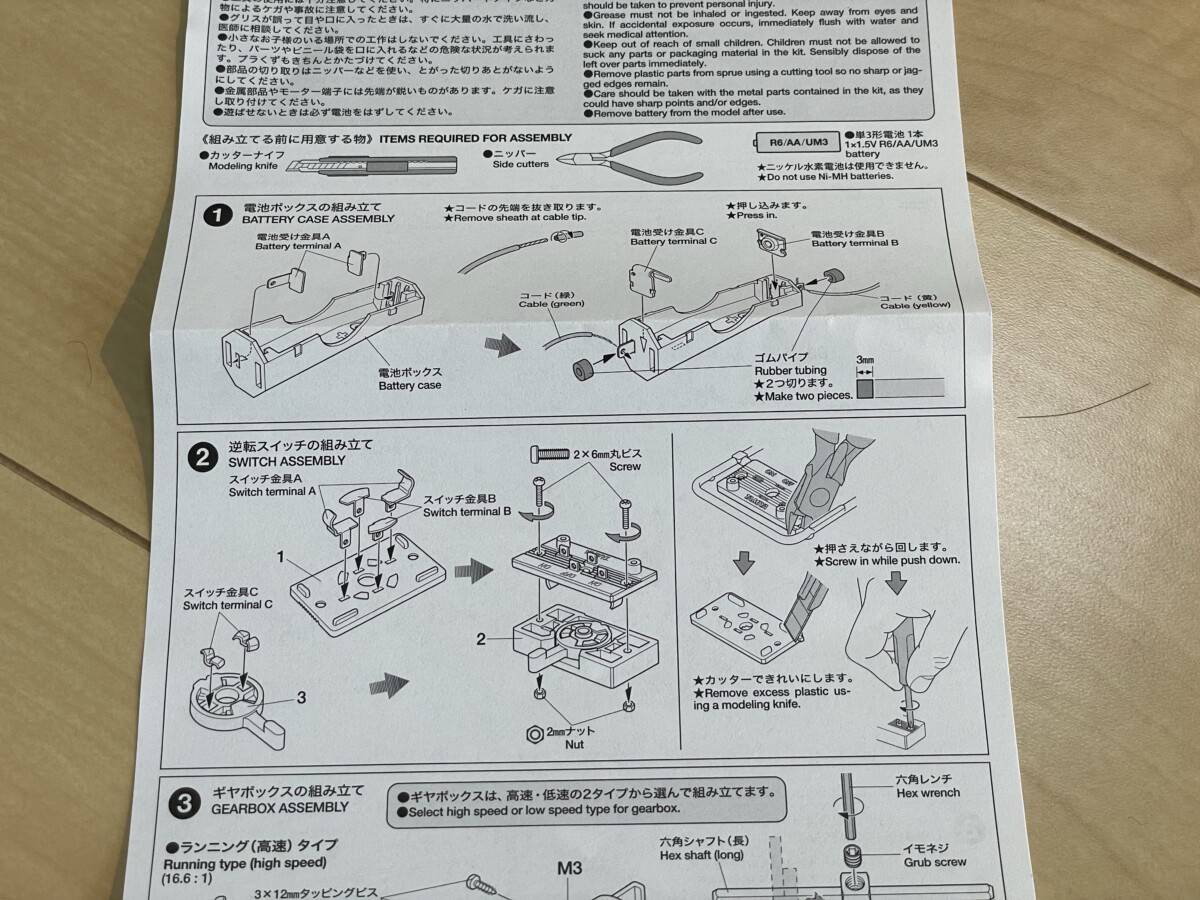

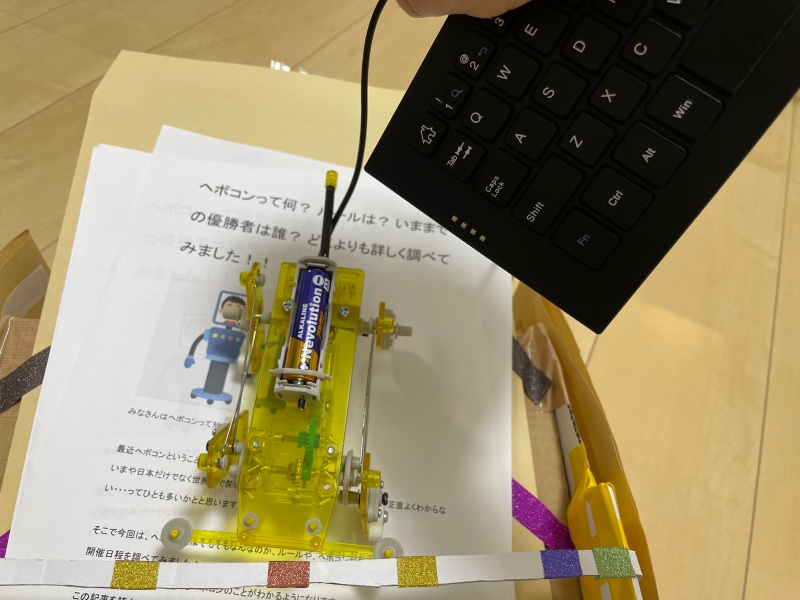

まずはTAMIYAの犬ロボットからつくっていく。

早くも心が折れそう。文字と図解がこまかすぎる。

爪の先ほどのちっちゃい部品を組み立てていく。

ヘボコンではTAMIYAのロボットがよく使われるのだが、これを組み立てられる時点でそこそこ技術力あるのでは?と疑っている。

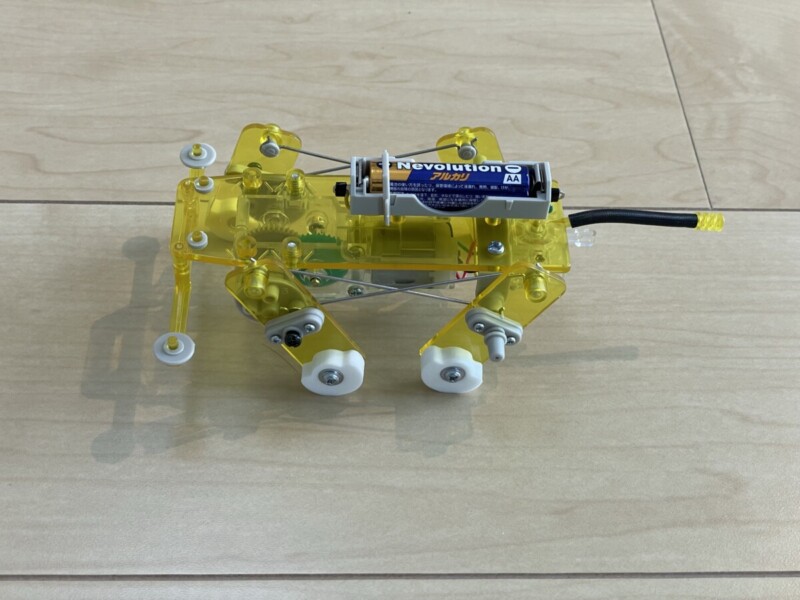

完成。ここまでで3時間かかっている。

動作確認。かなりの暴れんぼうドッグだが、ヘボコンでは派手なほうがウケやすいのでよしとしよう。

何個か部品が余ったが、まあ動くので大丈夫だろう。

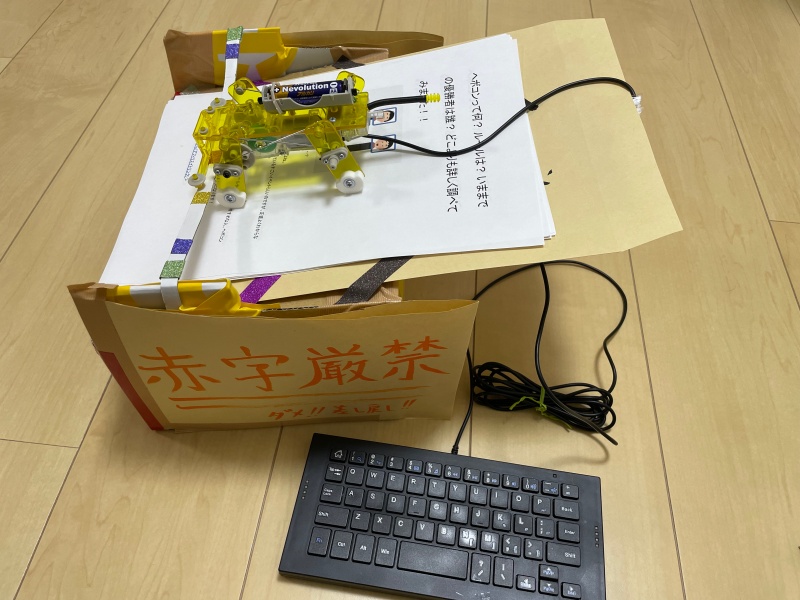

で、いろいろあって完成したのがこちらだ。

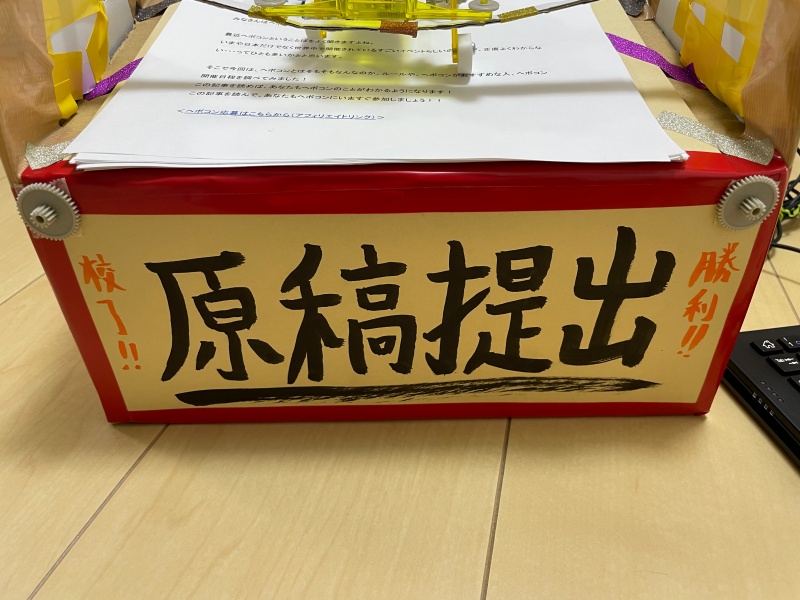

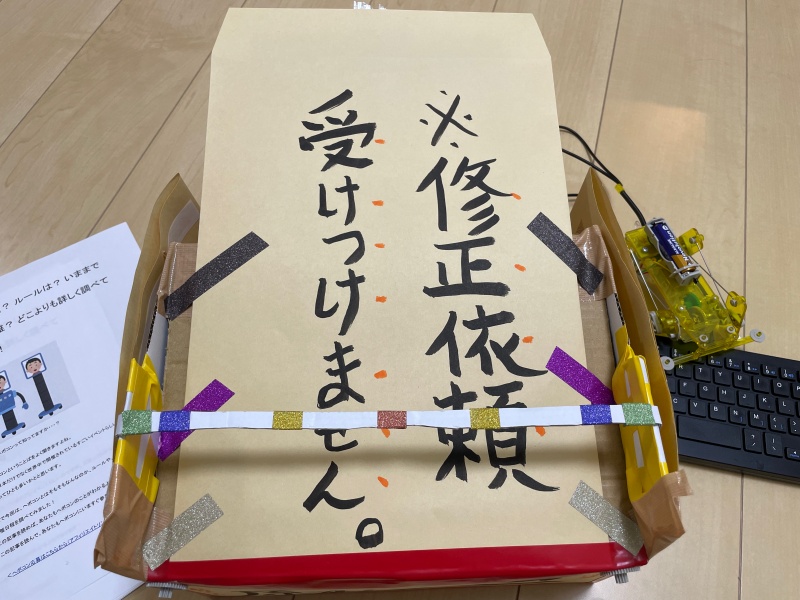

題して『原稿提出ロボ(初稿機)』である。

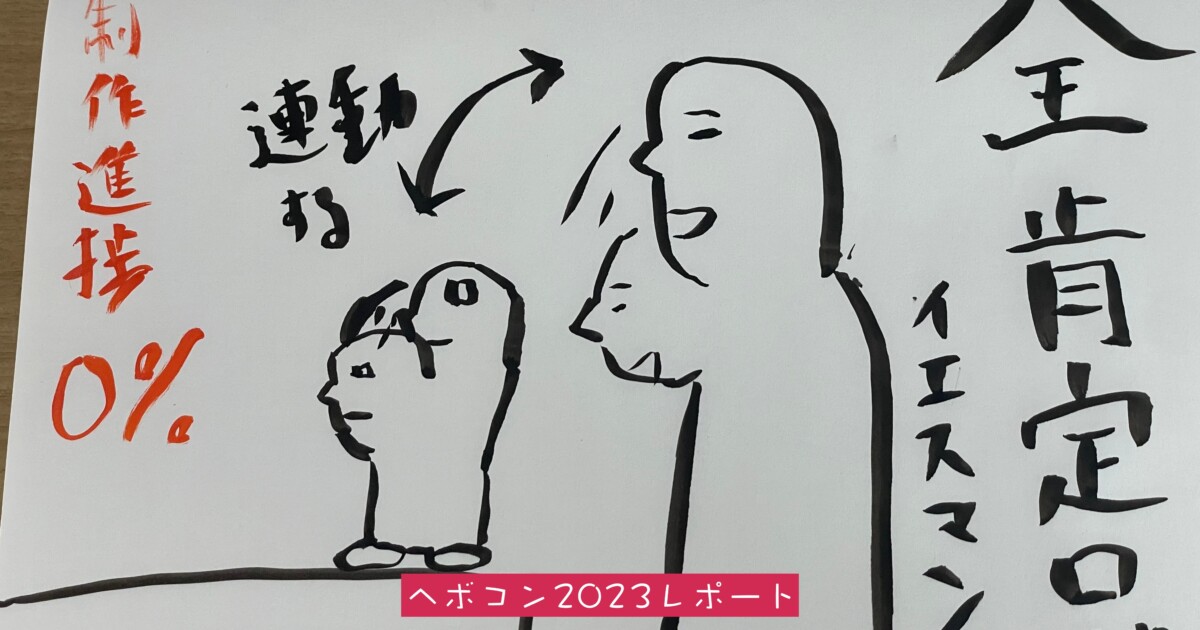

▲筆ペンで文字を書くことで、そこはかとない圧を体現している

筆者はWebライターでもあるのだが、ライターをテーマにしたロボットをつくってみた。

ライターにとっていちばんつらいのは、担当編集に原稿催促の圧をかけられるときだ。なので、このロボットを使って原稿を提出しまくり、逆に担当編集に圧をかけてやろうというのがコンセプトである。精神攻撃はヘボコンにおける基本戦術だ。

なお、相手が担当編集じゃないときは詰みである。

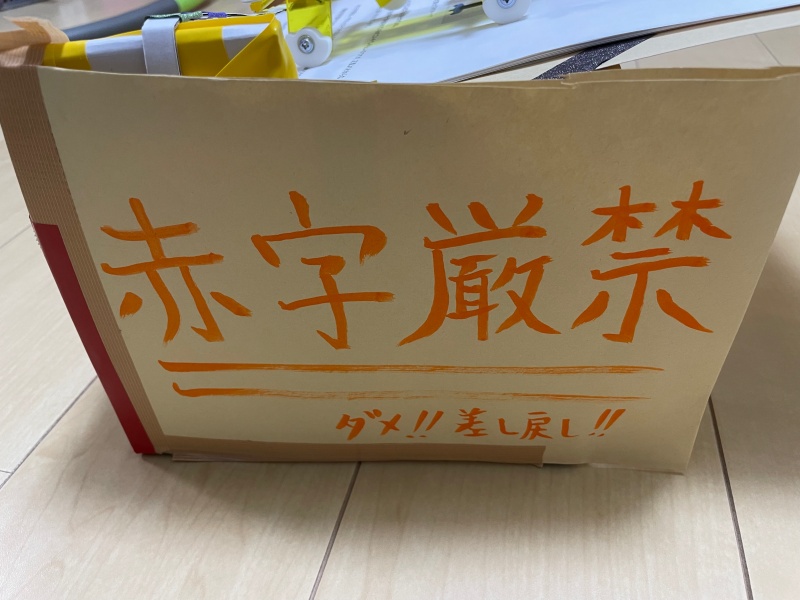

とうぜんだが、原稿の赤入れなんてもってのほかである。差し戻しなんてあったときには、よけいな修正時間がかかってしまう。担当編集には何がなんでも一発OKを出してもらうべきなのだ。

ついでに原稿料UPもお願いしておこう。こちとらライターでおまんまを食っているのだ。原稿料とスカイツリーは高ければ高いほどいい。

かんじんのメインウェポンだが、さきほど作成した犬ロボットを起動し、つなげたキーボードで執筆する(物理的に引っ張る)ことで原稿を提出する(紙を前におしだす)。当日はキーボードの構え方もカッコよくなるよう気をつかいたい。

実際に見てみよう。

ファクシミリやプリンターもおどろく完璧な出力である。

なお提出する原稿だが、このために筆者が16ページほど書いた。文字数を埋めるためだけに20分くらいで書いた誤字・脱字・引用だらけの低クオリティな原稿のため、できれば誰にも読まれないでほしい。

原稿を提出しきったあとは、ダメ押しの「修正依頼受け付けません」の文字。なお、修の字が間違っている。

原稿提出の機構に力を入れすぎてしまい、まえに進むための動力を完全に忘れていた。申し訳程度にプラレールの動力車をおいておくことにする。

……以上が原稿提出ロボ(初稿機)の全容である。本体がそこそこデカく、原稿用紙をぶちまける様子は派手で、担当編集に圧をかけまくる設定はバッチリだ。

さきほど挙げた最ヘボ賞の傾向である「デカい」「演出が派手」「設定を盛りまくっている」の要素を満たしていることを願う。

会場にもっていくためにビニール袋へ詰めたところ、そこはかとない「ゴミ感」がでてしまった。

読了おめでとう!次はこちらの記事をどうぞ!

年間人気記事ランキング2025

年間人気記事ランキング2025 年間人気記事ランキング2024

年間人気記事ランキング2024 年間人気記事ランキング2023

年間人気記事ランキング2023 年間人気記事ランキング2022

年間人気記事ランキング2022 年間人気記事ランキング2021

年間人気記事ランキング2021 年間人気記事ランキング2020

年間人気記事ランキング2020 年間人気記事ランキング2019

年間人気記事ランキング2019 年間人気記事ランキング2018

年間人気記事ランキング2018 エッッッッッッッ記事王決定戦

エッッッッッッッ記事王決定戦 狂気記事王決定戦

狂気記事王決定戦 こたつ記事王決定戦

こたつ記事王決定戦