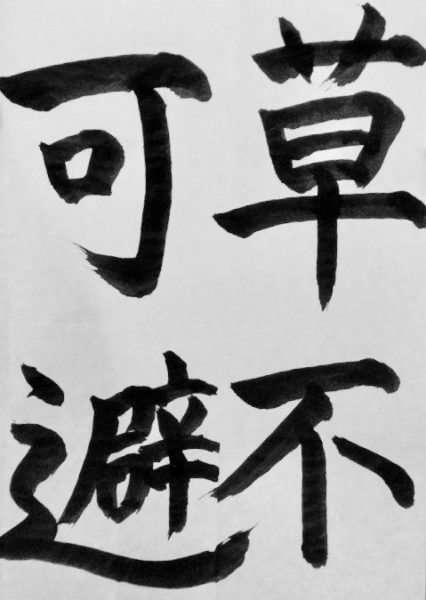

『蘭亭序(らんていじょ)』という作品がある。

蘭亭序(らんていじょ)は、古代中国において王羲之が書いた書道史上最も有名な書作品。(Wikipediaより)

この作品はなんと、宴の場で酩酊した状態で書かれたものだという。

その作品に敬意をはらい、「われわれも酔っぱらいながら書道をしてみよう!」ということになった。

そして今回、もひもひ・千鳥あゆむ・少年Bの3名で開催したイベントが『酩酊書会(めいていじょかい)』である。

▲都内のレンタルスペースを借りて開催した。「そこは筆で書かないの?」というツッコミも入ったが、気にしないでいただきたい

先ほどは堅苦しい御託を述べたが、これは後付けだ。

実際には渋谷のカフェで「もっといいかげんな気持ちで、気楽に書初め(かきぞめ)したくないですか?」などと雑談していたのが開催のきっかけであった。

蘭亭序に関しては、古代中国に造詣の深い千鳥あゆむさんがうまくこじつけてくれた。持つべきものは博識な友人である。

さて、大人が気楽に酒を飲みながら書道をすると、いったいどんな事態が起こるのだろうか。

今回はイベントの様子を振り返っていきたいと思う。

まずは酩酊書会の準備をしよう

▲お酒やお茶などを用意

開催にあたり、会場付近にあった肉のハナマサで酒とお茶を買い込んだ。

のっけから会の存続を危うくさせるノンアルコール飲料が登場したが、わたしは下戸なので許してくれ。ただし雰囲気には酔っているので、広義の酔っ払いであると言える。

参加者には各々の飲みものと食事を持ってくるように頼んだ。主催と参加者の境界があいまいで、非常に気楽な会でとなった。

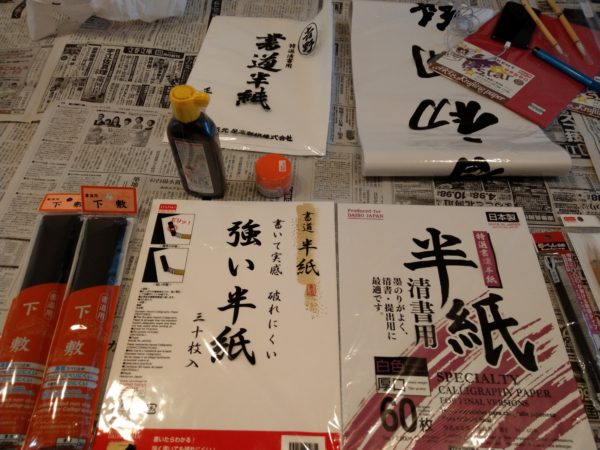

▲半紙はさまざまなものを用意した

その他、主催として用意をしたものは書道用品だ。

半紙は通常のものと「強い半紙」というものがあったので、書き比べてみようと思い両方購入した。

なお、参加者全員が酔っていたため、結果的にちがいはまったくわからなかった。そういう雑なところも酩酊書会のいいところである。

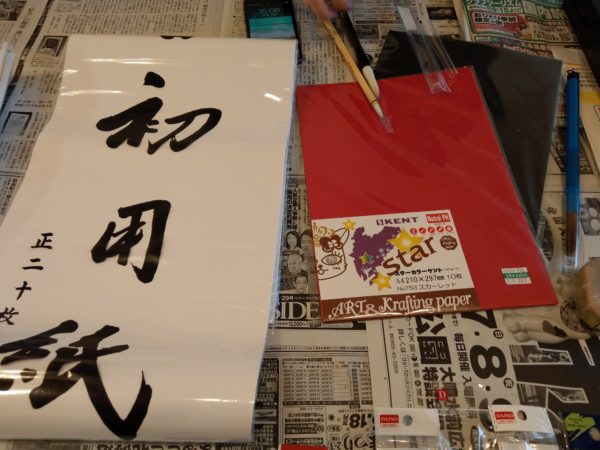

▲赤や黒の半紙もあるの!?とお思いかもしれないがケント紙である

「書初めと言えば長い紙だろう」ということで、長い半紙も買った。

その他にも「変わった紙に書いてみたくない?」という提案がなされ、色付ケント紙が用意された。

▲書道用の筆のほか、平筆、丸筆、筆ペンが用意された

書道に詳しくないわたしが筆の買い出しを担当したため「いっぱい入ってるやつのほうがお買い得だな」と適当に買ったら、絵画用の筆が混じっていた。

当日は「絵画用の筆で書道をするという、とても貴重な体験もできます」などという説明をしたが、これは完全なる出まかせだ。この場を借りて謝罪し、お詫び申し上げます。

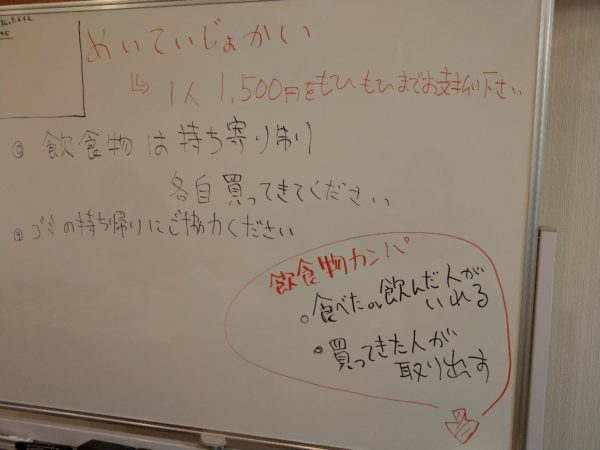

▲室内備え付けのホワイトボードに、ルールの説明を書く

ホワイトボードがあったので、注意事項を書き込んだ。

飲食物カンパは結果的に全員がなにかしらの飲食物を持ち込んでくれたので、不要となった。

参加者の善意にあふれた会であった。

▲墨入りの紙コップ

なお、墨は紙コップに入れて提供されたため、誤飲しないよう注意喚起が必要となった。

酩酊書会、スタート

▲自分の紙コップに名前を書く人が多かった

参加者が集まり、乾杯をしてスタートとなった。

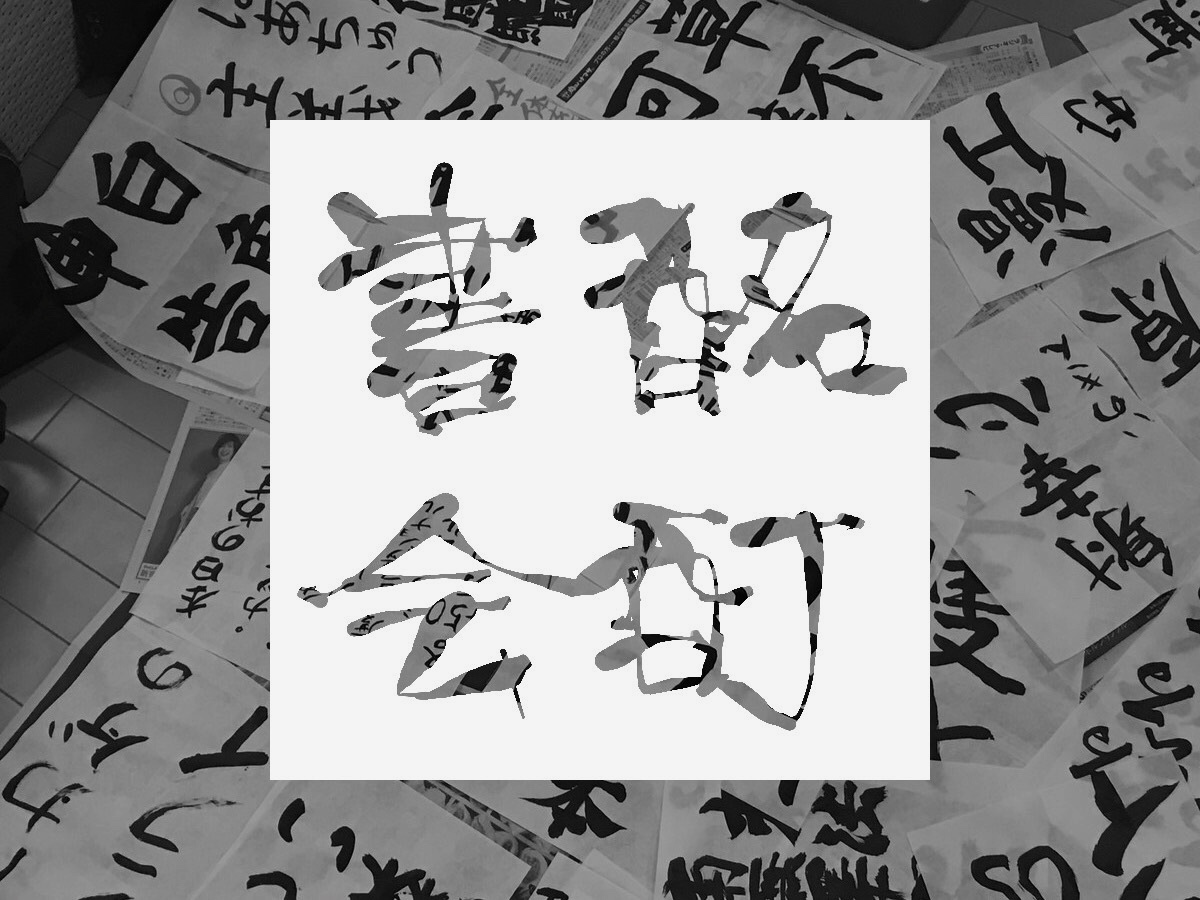

▲参加者各位が作品に向き合う様子

さっそく、思い思いの書をしたためる参加者たち。

作品をいくつか紹介させていただこう。

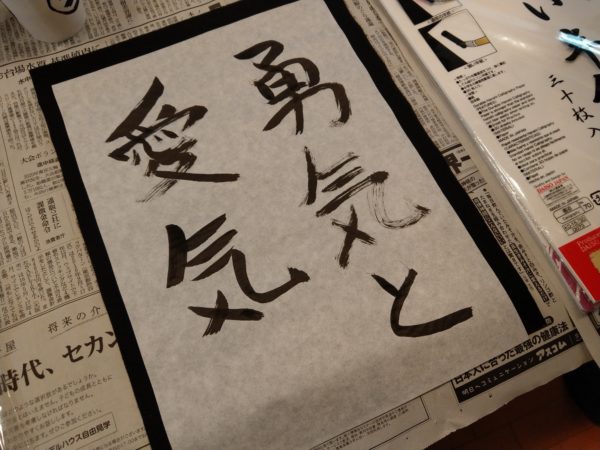

▲「勇気と愛気」

むかし、ぷよぷよを起動したときに表示されたアレである。

「愛気」がはたして何を意味するのかは、いまだに深い謎に包まれている。

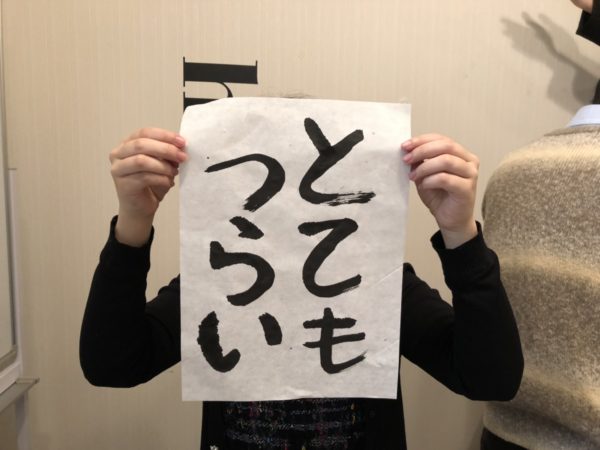

▲「とてもつらい」

皆の共感が集まった一枚。だいたい人生はとてもつらい。

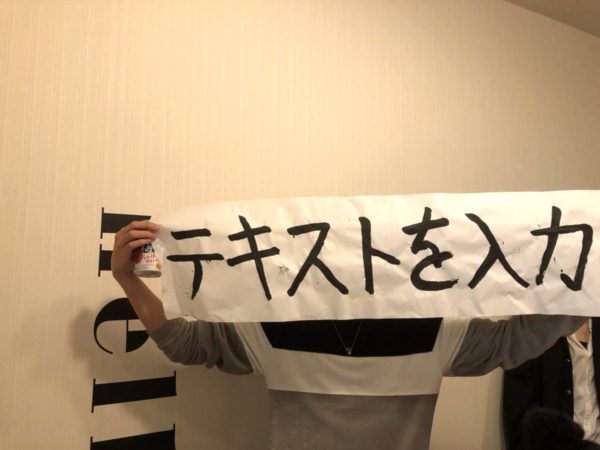

▲「テキストを入力」

「テキストを入力」というテキスト。

書初め用紙を横にして使うという技法が発見された。

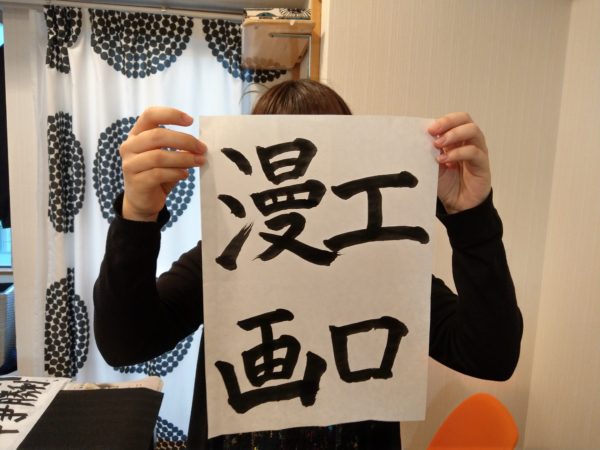

▲「エロ漫画」

すきなものを書くという催しのため、この文字列を書くことが許容された。

みんな大好きなやつだ。

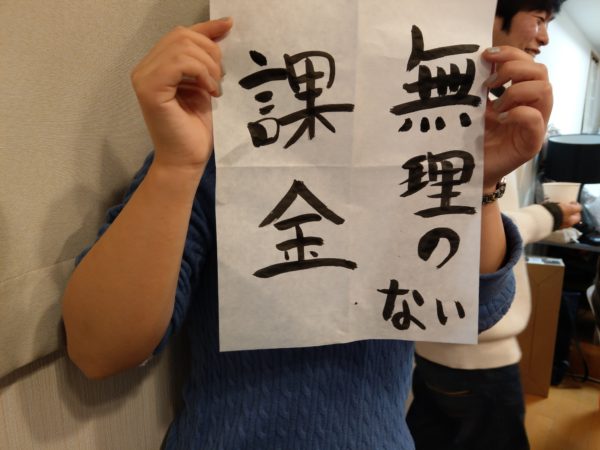

▲「無理のない課金」

「自分を戒める言葉を書きます」と宣言して取り掛かった作品。

推しへの課金はやめられないので仕方ない。

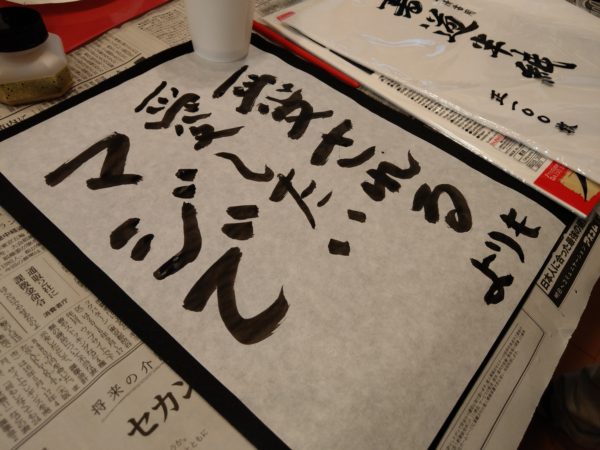

▲「愛されるよりも愛したい マジで」

名曲の歌詞を書く参加者もあらわれた。

「マジで」の字の大きさに切実さが現れている。

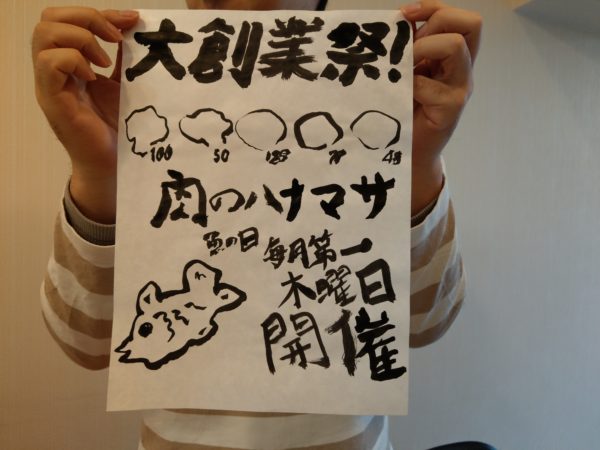

▲肉のハナマサのチラシ風

開催準備に多大な貢献をしてくれた、肉のハナマサに対する作品も多数作られた。

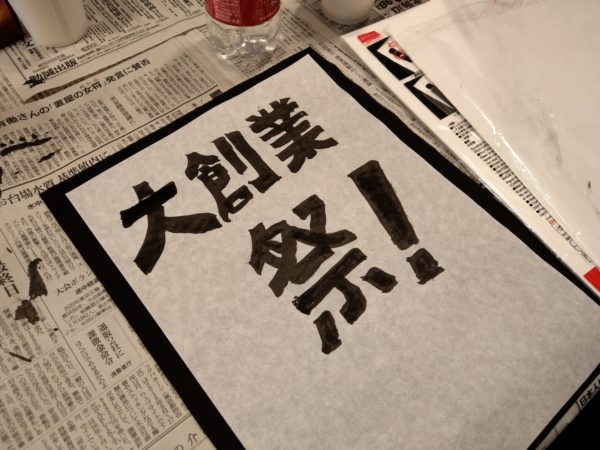

▲「大創業祭!」

書道にもかかわらず、なぜかゴシック体が採用されるなどしていた。

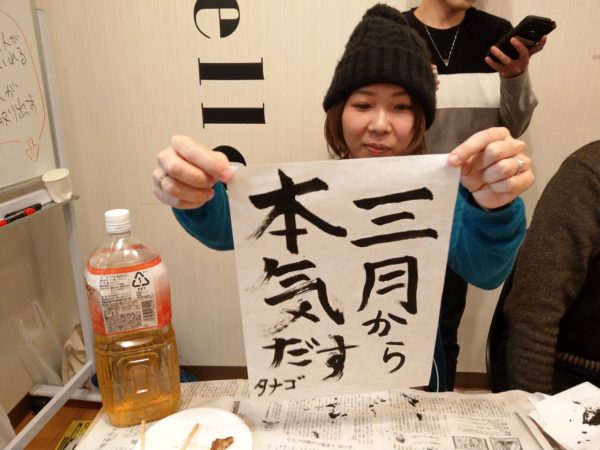

▲「三月から本気だす」タナゴ

開催日が2月2日であったことから、本気を出すのは翌月に持ち越された。

バッファを持たせるのは、社会人として極めて重要な事項である。

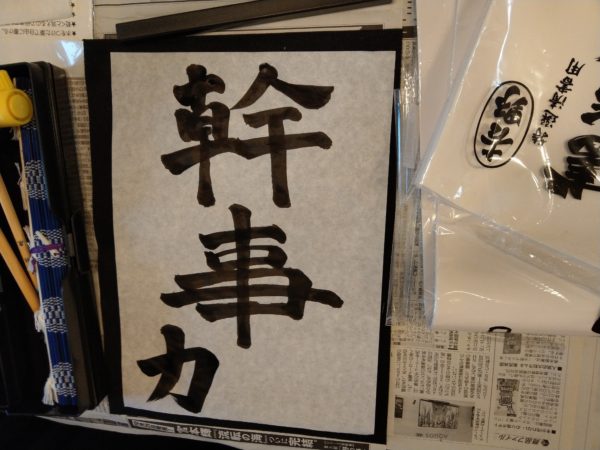

▲「幹事力」

またこういった他者の作品に対し、

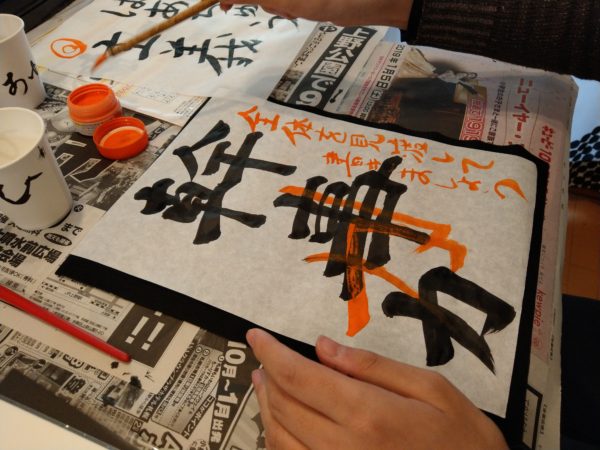

▲かつて学校でよくみた、朱液による直し

朱液で修正を加える参加者も確認された。

幹事力の注意として「全体を見渡して」という注意書きは、極めて意味深である。

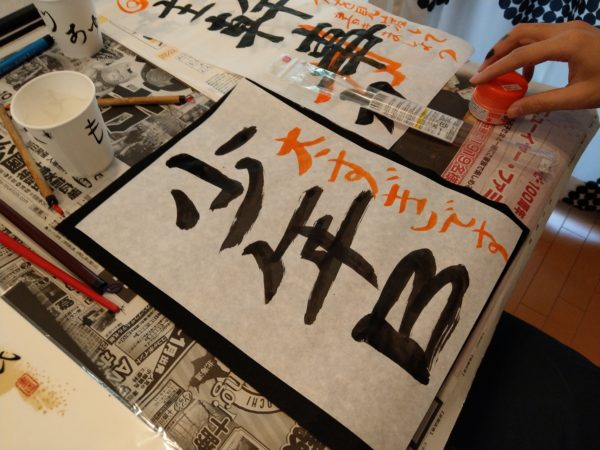

▲「少年B(太すぎです)」

自作自演で、自らの作品に辛辣な添削をする参加者もあらわれた。

筆者の体型に対し、明確な悪意が認識された。

▲「赤字覚悟の大売り出し」

朱液のみで文章を書くという試みもなされた。

文字によっては、朱液と驚くべき相性のよさを誇った。

▲黒塗りされた書

作品のテーマが「世間一般に認知されるには危険が伴う」と判断された場合、速やかにその作品は墨塗りにされた。

この対応は会場の爆笑を持って受け入れられ、その後さらなる不謹慎な作品が大量に生産された。

▲「角煮」

赤い用紙に金色の墨で文字を書くとおめでたさが出る、という発見があった。

もしくは、中華料理屋っぽさが出る。

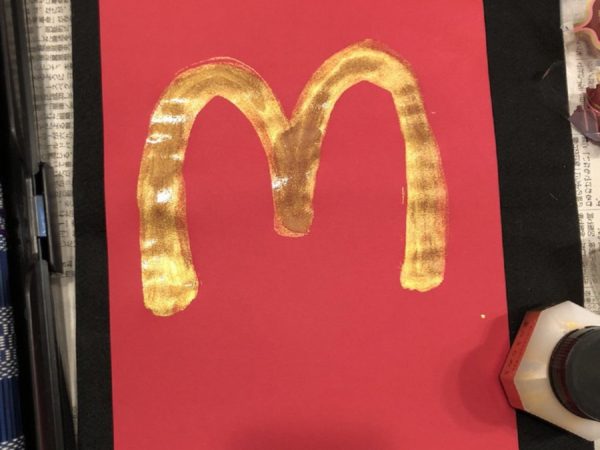

▲どこかでみたことがある「M」

または、ハンバーガーショップのようになることが知られた。

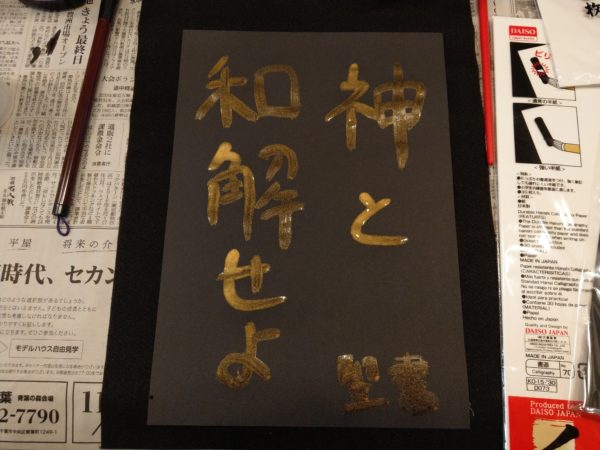

▲「神と和解せよ」

黒い用紙に金色の墨で書かれた作品には、各地でよく見られる看板のような趣があった。

さまざまなものを持ち込む参加者たち

▲「フリーテルミン」

CRAZY STUDY編集長であるじきる氏が、会場に「テルミン」という電子楽器を持参し、参加者に無料で開放していた。

会場において、フリーテルミンは非常に人気があった。

▲参加者からはおいしい食べものが要求された

おいしいものを食べたいという要求は、人類普遍のものである。

▲その願いはひとりの参加者によって解決された。

そして会場のキッチンを利用し、とある参加者が手作りのチャーハンを参加者に振る舞った。

なんとこの日のために10回以上の試作を繰り返し、味の調整を行ったという一品である。

▲このチャーハンは大変美味であり、任意の参加者による争奪戦が繰り広げられた

人はチャーハンが振舞われることでテンションが上がる、という事実が明らかになった。

▲墨汁みたいな醤油

なお、このチャーハンを作るために持ち込まれた醤油は、墨汁と極めて紛らわしい外見をしてることで知られていた。

▲自作の角煮を持ち込んだ参加者も確認された

またとある参加者が持ち込んだ角煮の保温のために、スペースの備品である炊飯器の利用が提案された。

だが保温するまでもなく、角煮は一瞬にして参加者の胃袋に消えた。

▲会場の片隅で、不審な動きをしている参加者の姿が発見された

▲数分後、会場には巨大なパフェが出現した

ある参加者は巨大なパフェをみんなに振る舞った。

パフェの登場に、ある者は歓喜し、ある者は涙を流し、またある者は人生の喜びを歌にした。うそだ、それは言いすぎである。

▲だが、パフェを視認した参加者が全員笑顔になったのは事実である

チャーハン、角煮に続き、パフェでも人は幸福になれるということが判明した。

▲キッズおもいっきりパック

参加者は大人ばかりのはずだが、なぜか「キッズおもいっきりパック」の提供がなされた。

▲さらにテンションが上がりまくった結果、謎の儀式が行われるなどした

思えば学生時代、筆者は書道が好きではなかった。字が下手だった。朱液で先生に何度も「こう書け」と指摘されたものだった。

何度も何度も「焼肉定食」と書き直させられた、学生時代の苦々しい記憶。

その忌まわしい呪縛から解き放たれた、完全なる自由の場。それがこの日の出来事だったような気がする。

もしかしたら、書道を通じて我々は子どもに戻っていたのかもしれない。

ぼくがかんがえたさいきょうのチャーハンも、バカみたいにでっかいパフェも。きっと、わたしたちの中の子ども心が生み出したものだ。そんな気がした。

祭りのあと

▲撤収の準備は速やかに進められた

参加者は一様に「時間が過ぎるのが異様なまでに早かった。そう、それはまるで時空が歪んでいたかのような……」と証言した。

多幸感に包まれると、人は時間の感覚を忘れ、少年時代にタイムスリップしたかのような錯覚におちいる。

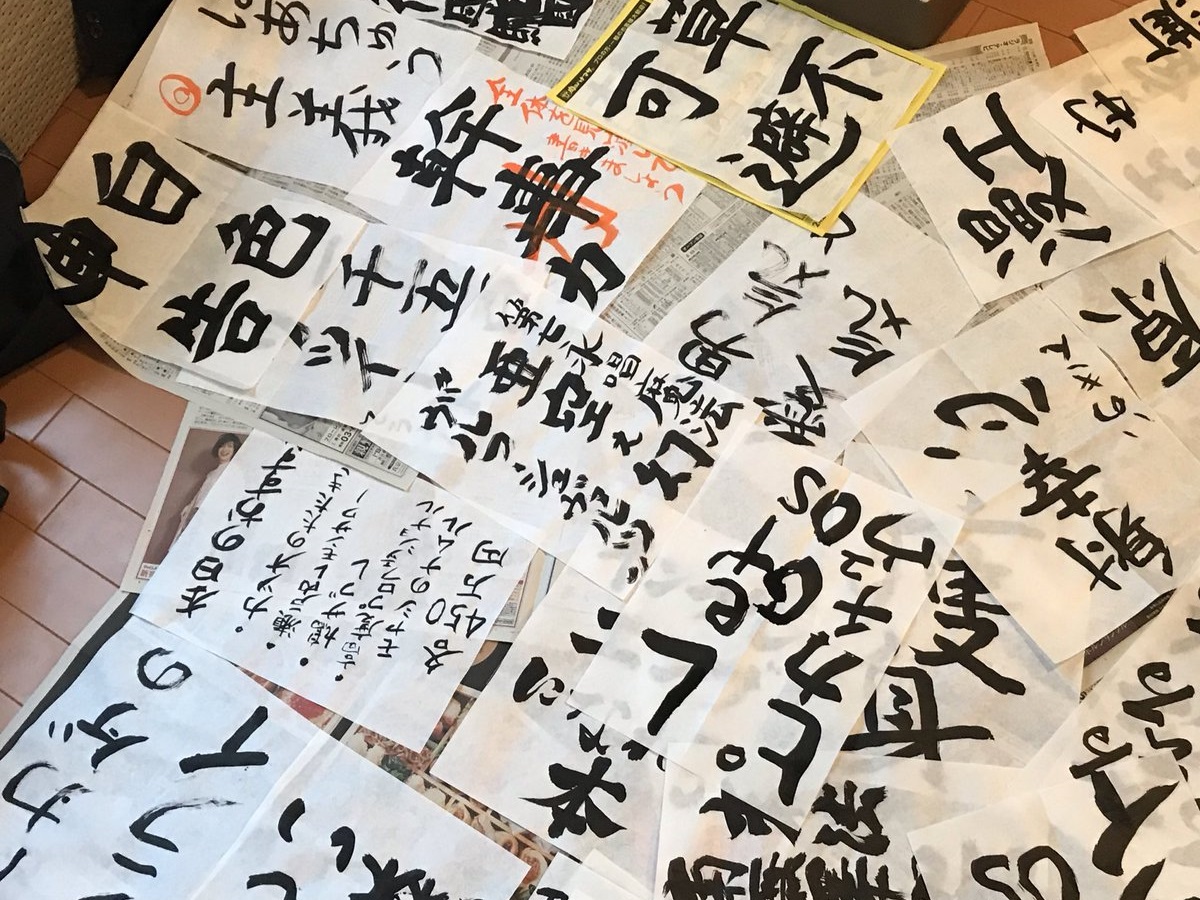

▲参加者による大量の作品も、美しい想い出となった

ともかく、酒を飲みながら、ルールに縛られずに書道を行うと、人は異様なまでにテンションが上がり、チャーハンやパフェを作り、謎の儀式を行うということが判明した。

非常に楽しかったので、読者の皆様におかれましても、ぜひお試しいただきたい会である。

最後に参加者の感想をひとつ添付し、この記事を終わりにしたいと思う。

▲最後までお付き合いいただき、ありがとうございました

(おわり)

年間人気記事ランキング2025

年間人気記事ランキング2025 年間人気記事ランキング2024

年間人気記事ランキング2024 年間人気記事ランキング2023

年間人気記事ランキング2023 年間人気記事ランキング2022

年間人気記事ランキング2022 年間人気記事ランキング2021

年間人気記事ランキング2021 年間人気記事ランキング2020

年間人気記事ランキング2020 年間人気記事ランキング2019

年間人気記事ランキング2019 年間人気記事ランキング2018

年間人気記事ランキング2018 エッッッッッッッ記事王決定戦

エッッッッッッッ記事王決定戦 狂気記事王決定戦

狂気記事王決定戦 こたつ記事王決定戦

こたつ記事王決定戦